發(fā)布時(shí)間: 2025-09-08 點(diǎn)擊次數(shù): 321次

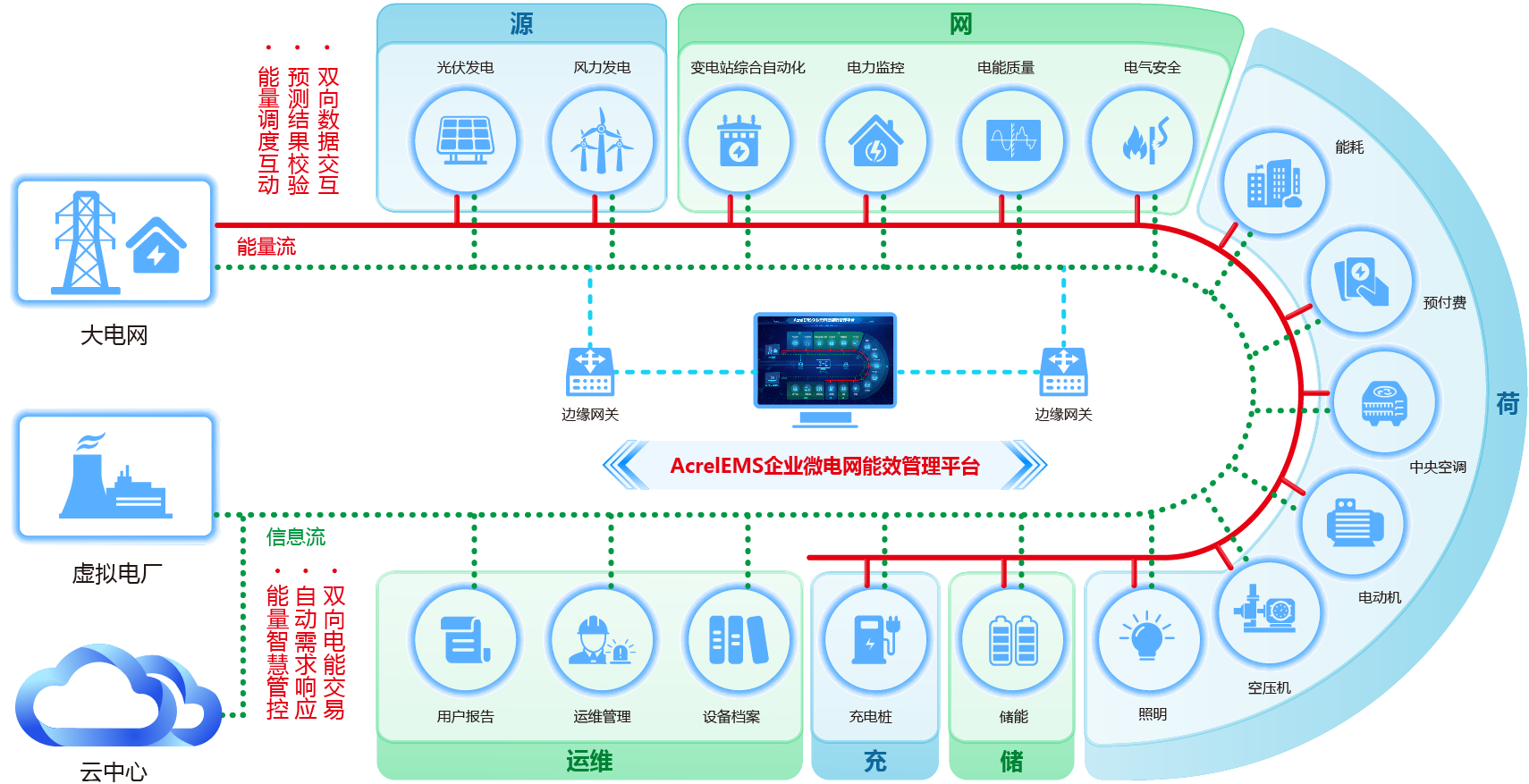

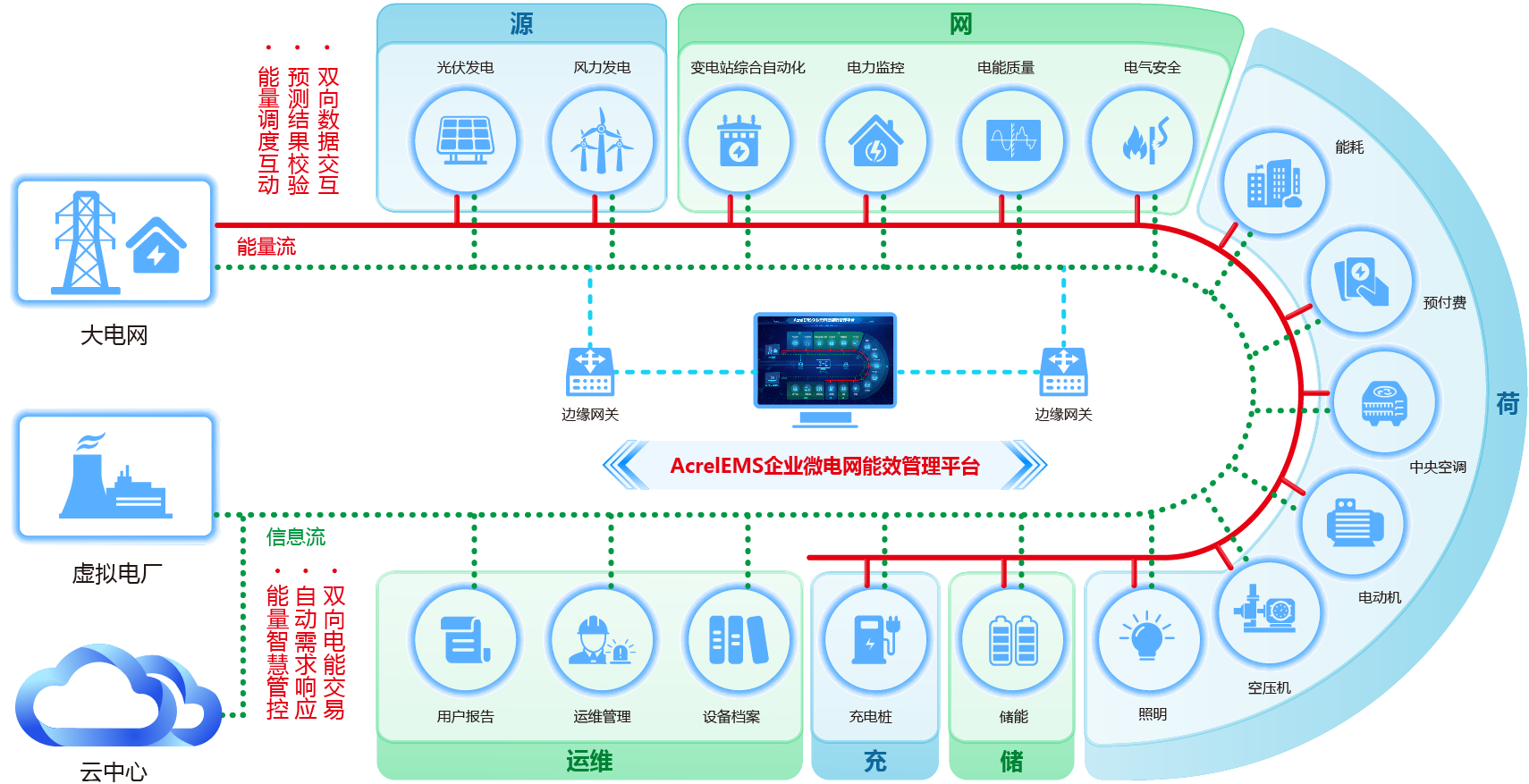

微電網(wǎng)能效管理平臺(tái)的核心目標(biāo)之一,是通過精準(zhǔn)的負(fù)荷預(yù)測(cè)與科學(xué)的動(dòng)態(tài)調(diào)度,實(shí)現(xiàn)分布式能源(如光伏、儲(chǔ)能、柴油發(fā)電機(jī))與負(fù)荷需求的實(shí)時(shí)匹配,從而提升能源利用效率、降低運(yùn)行成本并保障供電可靠性。

一、負(fù)荷預(yù)測(cè):精準(zhǔn)預(yù)判需求,奠定調(diào)度基礎(chǔ)

負(fù)荷預(yù)測(cè)是動(dòng)態(tài)調(diào)度的“先決條件”,其本質(zhì)是通過歷史數(shù)據(jù)與實(shí)時(shí)信息,預(yù)估未來一段時(shí)間內(nèi)(如小時(shí)級(jí)、分鐘級(jí))微電網(wǎng)內(nèi)各類負(fù)荷(居民用電、工業(yè)設(shè)備、充電樁等)的用電需求。微電網(wǎng)能效管理平臺(tái)通常采用多模型融合預(yù)測(cè)技術(shù):

•短期預(yù)測(cè)(小時(shí)級(jí)):基于歷史用電負(fù)荷曲線、天氣數(shù)據(jù)(如溫度影響空調(diào)負(fù)荷)、日期類型(工作日/節(jié)假日)等,利用時(shí)間序列模型(如ARIMA)或機(jī)器學(xué)習(xí)算法(如隨機(jī)森林、LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)),預(yù)測(cè)下一時(shí)段的負(fù)荷總量及峰谷特征。例如,夏季午后高溫時(shí)段,空調(diào)負(fù)荷激增,平臺(tái)可提前識(shí)別并調(diào)整供能策略。

•超短期預(yù)測(cè)(分鐘級(jí)):針對(duì)波動(dòng)性強(qiáng)的負(fù)荷(如電動(dòng)汽車充電樁的隨機(jī)接入),結(jié)合實(shí)時(shí)用電監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(如當(dāng)前功率、設(shè)備啟停狀態(tài)),通過卡爾曼濾波或深度學(xué)習(xí)短期預(yù)測(cè)模型,動(dòng)態(tài)修正負(fù)荷預(yù)期,確保調(diào)度的即時(shí)性。

精準(zhǔn)的負(fù)荷預(yù)測(cè)能幫助平臺(tái)提前識(shí)別“高峰時(shí)段”“低谷時(shí)段”及“負(fù)荷突變風(fēng)險(xiǎn)”,為后續(xù)調(diào)度提供明確的目標(biāo)邊界。

二、動(dòng)態(tài)調(diào)度:多能協(xié)同優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)高效匹配

動(dòng)態(tài)調(diào)度是負(fù)荷預(yù)測(cè)的“落地執(zhí)行”,其核心是根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果,結(jié)合分布式能源的實(shí)時(shí)狀態(tài)(如光伏出力、儲(chǔ)能剩余容量、發(fā)電機(jī)效率),通過優(yōu)化算法動(dòng)態(tài)分配能源供給,優(yōu)先使用低成本、低碳排放的電源。微電網(wǎng)能效管理平臺(tái)通常遵循以下策略:

•優(yōu)先消納可再生能源:當(dāng)光伏等清潔能源出力充足時(shí)(如白天陽光強(qiáng)烈),優(yōu)先將其用于滿足負(fù)荷需求,多余電量存入儲(chǔ)能系統(tǒng);若出力不足,則由儲(chǔ)能補(bǔ)足缺口,減少對(duì)高價(jià)電網(wǎng)或化石燃料發(fā)電機(jī)的依賴。

•儲(chǔ)能系統(tǒng)動(dòng)態(tài)充放電:平臺(tái)根據(jù)負(fù)荷預(yù)測(cè)曲線與電價(jià)信號(hào)(如峰谷電價(jià)差),控制儲(chǔ)能在低電價(jià)時(shí)段充電(如夜間)、高電價(jià)時(shí)段放電(如傍晚用電高峰),既降低購電成本,又緩解電網(wǎng)壓力。例如,預(yù)測(cè)到晚間負(fù)荷峰值時(shí),提前釋放儲(chǔ)能電量補(bǔ)足缺口。

•應(yīng)急備用與平滑調(diào)節(jié):針對(duì)負(fù)荷突變(如工廠設(shè)備突然啟動(dòng))或可再生能源波動(dòng)(如云層遮擋導(dǎo)致光伏出力驟降),平臺(tái)快速啟動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)或調(diào)整儲(chǔ)能輸出,維持微電網(wǎng)電壓與頻率穩(wěn)定,確保供電連續(xù)性。

三、協(xié)同效應(yīng):從“被動(dòng)響應(yīng)”到“主動(dòng)優(yōu)化”

通過負(fù)荷預(yù)測(cè)與動(dòng)態(tài)調(diào)度的閉環(huán)協(xié)同,微電網(wǎng)能效管理平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)“源-荷-儲(chǔ)”的精準(zhǔn)匹配。例如,在工業(yè)園區(qū)場(chǎng)景中,平臺(tái)預(yù)測(cè)到次日午間生產(chǎn)設(shè)備負(fù)荷高峰,提前調(diào)度光伏滿功率出力并充滿儲(chǔ)能;午間實(shí)際負(fù)荷超出預(yù)期時(shí),儲(chǔ)能及時(shí)放電補(bǔ)足,避免了電網(wǎng)拉閘限電或柴油發(fā)電機(jī)高成本運(yùn)行。

負(fù)荷預(yù)測(cè)與動(dòng)態(tài)調(diào)度是微電網(wǎng)能效管理平臺(tái)的核心技術(shù)支柱。通過精準(zhǔn)預(yù)判需求與靈活分配能源,平臺(tái)不僅能提升能源利用效率、降低運(yùn)營成本,更能增強(qiáng)微電網(wǎng)的韌性與可持續(xù)性,為分布式能源的規(guī)模化應(yīng)用提供關(guān)鍵支撐。

您的位置:

您的位置:

在線交流

在線交流